Con la presentación de dos libros del cuencano Víctor Granda se conmemoran los 47 años de la "Masacre de Aztra" y los 103 años de la "Masacre del 15 de noviembre en Guayaquil".

Marcela Arellano, Presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) dió datelles de las fechas históricas y de conquistas laborales en el país.

Uno de los episodios más oscuros y represivos de la dictadura militar ecuatoriana de los años 70. Este suceso, ocurrido en el Ingenio Azucarero Tropical Americana (Aztra), ubicado en el cantón La Troncal, provincia del Cañar, dejó un saldo de decenas (o posiblemente cientos) de trabajadores muertos, heridos y desaparecidos. Fue un acto de brutalidad estatal contra una huelga pacífica, que simboliza la lucha obrera y la impunidad en América Latina.

Ecuador vivía bajo el Consejo Supremo de Gobierno, un triunvirato militar liderado por el general Guillermo Durán Arcentales, que gobernaba desde 1976 tras un golpe de Estado. Este régimen impulsaba un "plan de retorno a la democracia" para entregar el poder en 1979, pero priorizaba un "clima de paz y orden" mediante decretos antiobreros, ilegalización de sindicatos (como la Unión Nacional de Educadores) y represión a dirigentes campesinos e indígenas.

Fundado en 1964 como parte de la reforma agraria, Aztra era una hacienda azucarera estatal en un 90%, empleando a unos 2.000 trabajadores zafreros (temporales en la zafra). En 1976, el sindicato logró incluir en el contrato colectivo una cláusula clave: el 20% de cualquier alza en el precio del azúcar para los obreros.

Sin embargo, en septiembre de 1977, un decreto gubernamental eliminó unilateralmente esta cláusula, pese al alza del quintal de azúcar de 220 a 300 sucres. Esto desató el descontento en un contexto de bajos salarios y explotación.

La Huelga del 18 de Octubre de 1977: Cumpliendo los requisitos legales del Código de Trabajo, cerca de 2.000 trabajadores ocuparon pacíficamente las instalaciones del ingenio desde la madrugada, exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo. Durante el día, se unieron esposas e hijos, trayendo comida para una merienda familiar alrededor de las 18:00 horas. No había violencia ni armas por parte de los huelguistas; era una protesta simbólica y organizada.

La Llegada de las Fuerzas Represivas: El gerente del ingenio, el coronel (r) Jesús Reyes Quintanilla, coordinó con ministros como Jorge Salvador (Trabajo) y Bolívar Jarrín (Gobierno). Desde Babahoyo, llegaron 100 policías armados al mando de los oficiales Eduardo Díaz Galarza y Lenin Cruz. Usando un megáfono, el teniente Viteri dio dos minutos (o hasta cinco, según versiones) para desalojar por una puerta estrecha del tamaño de un dormitorio, insuficiente para miles de personas.

La Masacre: Al expirar el ultimátum, inició un caos de tres horas: bombas lacrimógenas, disparos de fusiles, armas contundentes y cortopunzantes. La multitud fue acorralada hacia un acueducto (canal de riego), donde muchos cayeron baleados o ahogados en el pánico. Mujeres y niños no escaparon: testigos relatan escenas de familias destrozadas durante la merienda.

El Saldo: El número exacto de víctimas es incierto por el encubrimiento: oficialmente 6 muertos, pero estimaciones van de 50 a más de 100 (incluyendo desaparecidos). Cuerpos fueron arrojados a calderos del ingenio o sepultados en el canal. La población de La Troncal, al enterarse, protestó y también fue reprimida.

Consecuencias y Legado: La dictadura culpó a los obreros de un "plan terrorista internacional" infiltrado por comunistas, una narrativa falsa para justificar la violencia. Dirigentes sindicales fueron arrestados.

Promesas Incumplidas: En la campaña de 1978-1979, Jaime Roldós prometió "no perdón ni olvido". Al asumir, formó una comisión investigadora, pero el Congreso (controlado por conservadores y liberales) solo destituyó a dos jueces del Cañar. Ningún responsable fue condenado; muchos policías y militares ascendieron o ocuparon cargos públicos.

Impacto Histórico: La masacre impulsó la creación de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) en 1977, clave en la defensa de víctimas de la dictadura.

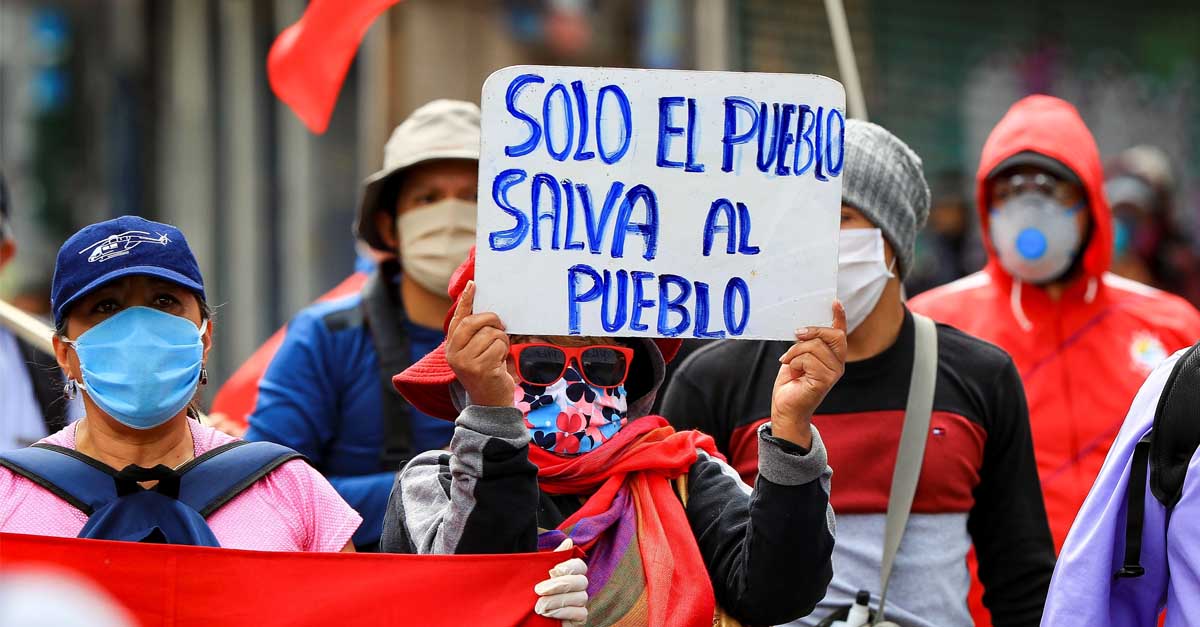

En 2024, organizaciones como la CONAIE conmemoraron los 47 años con llamados a la justicia, declarando el crimen imprescriptible como lesa humanidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario